為什麼雲總要將三輪山隱藏起來,讓它如此難得一見,令人遺憾?

姑且不論人心如何,至少雲應該要給我多一點關懷之情。

額田王 作於西元七世紀後半

相撲発祥の地

相撲神社位於通往穴師坐兵主神社的路旁。距今約2000年前,野見宿禰與當麻蹴速在垂仁天皇面前進行過相撲比賽。據傳這就是日本的國技「相撲」的起源。當時的相撲允許腳踢攻擊,據說野見宿禰一腳踹斷當麻蹴速的腰椎,結束了他的生命。從此之後,野見宿禰就被奉為相撲的開山始祖。

日本芸能発祥の地

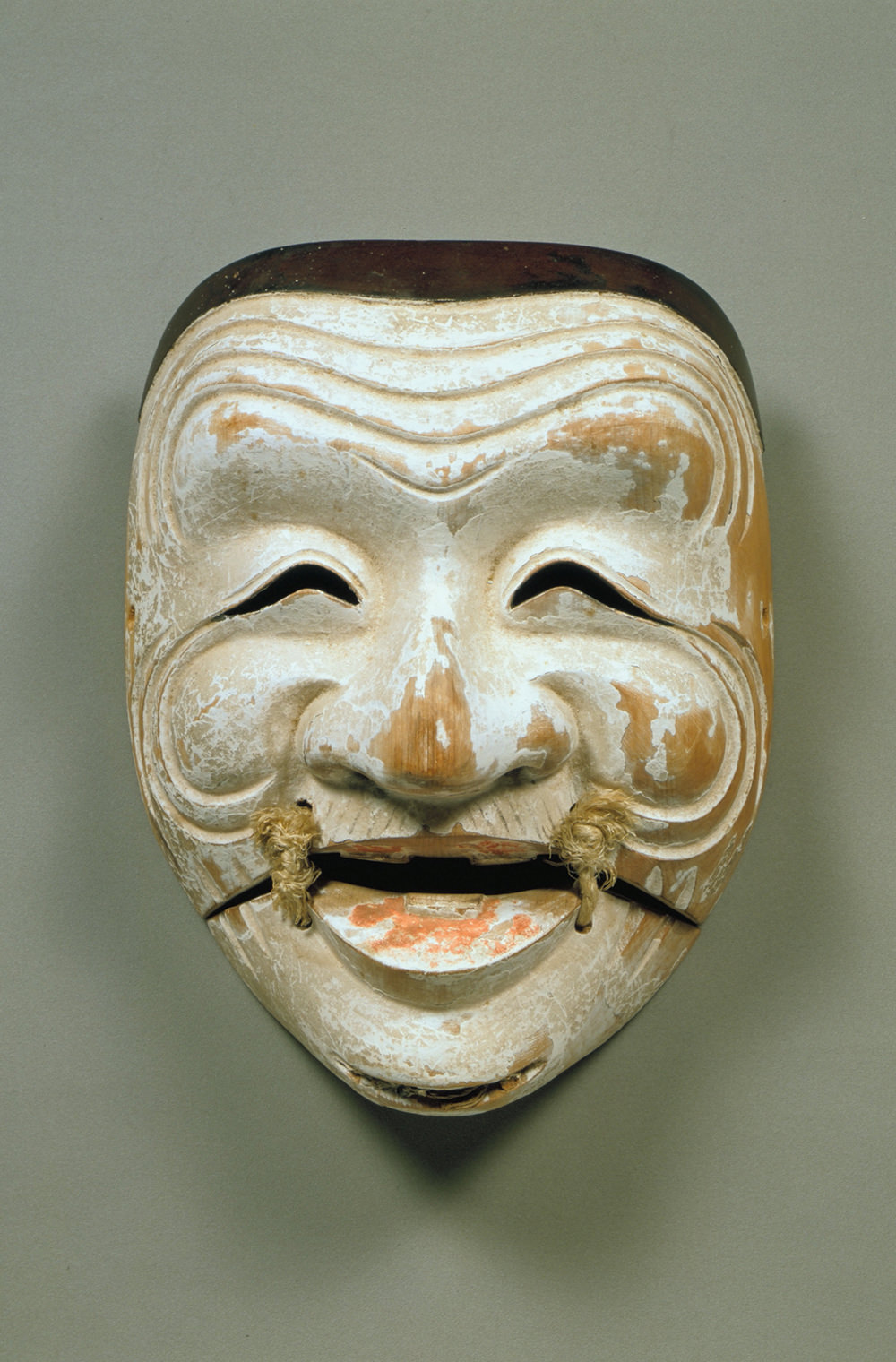

依據日本最古老的史籍《日本書紀》記載,西元612年,當時的有力人士聖德太子將一種從中國大陸傳來日本、稱為伎樂的表演藝術引進本地,讓本地少年學習這種戴上面具表演逗趣戲碼的戲劇。

「土舞台」是日本第一座國立劇場,同時併設國立戲劇研究所,成為日本演藝文化的發展重鎮。如今此地依然時常舉辦音樂演奏會等活動,向日本演藝史致敬。

土舞台流傳下來的伎樂受到朝廷保護,得以在貴族面前表演。

到了八世紀末,伎樂失去朝廷保護,逐漸演變成在神社、寺院或街頭表演的形式。

後來與農民和一般大眾的演藝內容互相融合,發展出日本特有的表演藝術,也就是能樂的前身。

到了十四世紀中葉,出現了四個勢力龐大的劇團,稱為「大和四座」,可說是風靡一世。

其中的外山座是現代能樂寶生流的源頭,當時該劇團的活動範圍就是談山神社。

在宗像神社立有一座「寶生流發祥地」的石碑。「結崎座」的觀阿彌與世阿彌父子,將能樂昇華到藝術的境界。

觀阿彌為當時以幽默逗趣為主的表演內容導入音樂和舞蹈,將能樂推展成更具美感的表演形式。

到了世阿彌的時代,他更進一步完成以死者為中心的能劇「夢幻能」。

由死者的觀點口述劇情的表演形式,是能樂獨樹一幟的特色,一直傳承到現代。

到了2008年,能樂更首開先例成為日本第一項榮獲聯合國教科文組織登錄的無形文化遺產。

讓能樂登峰造極的觀阿彌與世阿彌父子極重視談山神社,將此地視為根據地。

每年五月中旬,談山神社都會在神社境內舉辦能樂表演,作為對神明的奉納。

親臨此地參觀,將能深刻感受到能樂誕生時的情景。

面塚(觀世流發祥地的紀念碑)

據說當時有一副面具從天而降,觀阿彌戴上了那副面具,在將軍面前載歌載舞,博得好評。

後來觀阿彌就定居在川西町結崎,讓該地成為能樂發展的重鎮。

そうめん発祥の地

外籍人士熟知的日本麵食,不外乎蕎麥麵、烏龍麵和拉麵,而麵線(日文稱為「素麵」)同為日本常見的麵食,但知道麵線的外籍人士卻極少。麵線是一種白色的麵條,原料是麵粉,外觀類似義大利麵,但麵條極細,直徑小於1.3公釐。最主流的吃法是煮熟後放在冰水中冷卻食用。麵條本身沒有調味,可以沾醬汁享用,吃法簡單,重點在於滑溜的口感。另外也有像烏龍麵一樣以熱湯麵形式享用的吃法,日文稱為「入麵」或「煮麵」。麵線吃法冷熱皆宜。在三輪以外的地方鮮少有機會品嘗到,絕對值得一試。

在超過1200年前的飢荒中,大三輪的神明後裔,也就是神主一族首次做出了麵線。後來他們將麵線的做法推廣給一般民眾。

如今本地依然遵循古法製作麵線。曬麵線的情景可說是本地特有的冬日風情畫。麵條越細,越需要嫻熟的技術才能製作出來,所以麵條越細等級越高。此外,經過長時間熟成的麵條更有嚼勁,所以也被視為高級食品。

1. 在麵粉中加入水和鹽並開始和麵。

2. 將麵團延展成粗繩狀。

3. 一邊塗上油,一邊將麵團拉成長繩狀。

4. 將長繩狀的麵團掛在兩根棍子之間。

5. 將掛有麵團的棍子吊掛在高處。

6. 注意避免麵團沾黏,

將麵團拉成2公尺左右的麵條。

7. 晾乾。

8. 裁切麵條使長度一致。

9. 裝入木盒中,完成。

酒造り発祥の地

在第十代崇神天皇的時代(約西元三世紀左右),日本發生瘟疫,

天皇為此而苦惱不已。有一天,大神神社的神明大物主出現在天皇夢中,告訴他要「隆重祭祀」。

於是,天皇命令高橋活日命釀造頂級好酒,並用這酒來祭祀神明。

不久之後,瘟疫果然平息下來,國家恢復平安祥和,大家都認為這是因為神明接受了好酒的款待。

於是,高橋活日命就被尊為杜氏(酒廠負責人)之神,被供奉在大神神社的攝社(附屬的神社)裡,攝社的名稱是「活日神社」。

供奉給神明的酒稱為「MIWA」(三輪),而三輪在和歌中的枕詞(成對的前置詞)則是「UMASAKE」(美酒),

這表示大神神社與佳釀之間的歷史淵源極為深厚,歷久不衰。

本神社供奉的神明自古以來被尊為釀酒之神,備受人們崇敬,而這場慶典則是為了釀造新酒的安全而進行的祈福儀式,

於日本全國各地的酒造(釀酒廠)每年開始釀酒時進行。

參加者是來自全國各地的釀酒業者和「杜氏」(酒廠負責人)。

儀式中由四位巫女表演「美酒三輪之舞」,這是以高橋活日命將神酒獻給天皇時詠唱的和歌改編而成的神樂。

同時,社方會在神社境內安排全國銘酒展覽以及免費贈飲桶裝佳釀的活動。

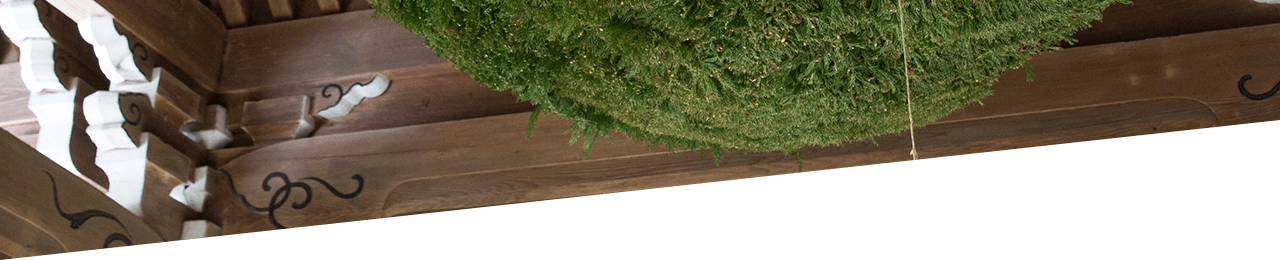

此外,社方會以杉木樹葉製作直徑約1.5公尺、重約200公斤的「大杉玉」作為釀酒之神的象徵,並於儀式進行的前一天,在拜殿與祈禱殿中換上新做好、色澤青翠的「大杉玉」。

祭典完成後,社方還會將守護釀造安全的紅色「御幣」(紙製的祭器)和象徵釀酒業者的「印之杉玉」分授給各地的釀酒業者與釀酒廠商。

日本の詩発祥の地

萬葉集由創作於西元五世紀左右至八世紀後半的詩歌集結而成,是日本歷史最悠久的歌集。

詩歌作者的身分林林總總,從天皇、貴族、一般官吏到士兵都有,共收錄超過四千五百首作品,一般認為成書年代在西元759年之後。

卷首部分歌詠的對象為大和地區,而整部萬葉集共有約240首詩歌也在頌讚此地,此外還有部分歌碑保留到現代。

以下將介紹幾首保存在山之邊道歌碑上的詩歌。

為什麼雲總要將三輪山隱藏起來,讓它如此難得一見,令人遺憾?

姑且不論人心如何,至少雲應該要給我多一點關懷之情。

額田王 作於西元七世紀後半

在這大和之國,如果還有第二個你,

我又何須如此哀嘆?

就是因為只有一個你,才叫我如此嘆息不已。

作者 不詳 時代 不詳

仏教伝来の地

櫻井市金屋一帶在古時候原為碼頭,可供大陸船隻從大阪(難波津)沿著大和川至此處停靠,

據說眾多外國使節及各國物資都從這裡進入日本。

據傳在西元六世紀欽明天皇時代,百濟(現在的韓國西部)使節也沿著河川登陸此地,將佛教傳入日本。如今此地立有一座紀念碑。

日本人原信仰八百萬神 (崇拜自然的泛靈多神信仰),但在佛教教義伴隨著高雅文化及書簡傳入後,佛教便以外國神祇之姿,開始在貴族等上流階級中流傳開來。

依據《日本書紀》的記載,欽明天皇曾欣喜地表示「朕從未聽聞過此等教誨」,並詢問大臣們是否應接受佛教教義。此時身為朝臣之一的蘇我稻目回答:「佛教是高雅的大陸文化,在西方國家中,所有人皆誠心誠意地禮拜佛像,故日本也應該接受佛教。」另一方面,物部尾輿及中臣鎌子則持反對意見,認為「若崇敬外國神祇的佛,恐招致日本諸神震怒」。

後來天皇雖將佛像賜予蘇我稻目,允許他可禮拜佛像,結果卻造成蘇我氏和物部氏因佛教議題而互相對立,最後演變成將當時政界一分為二的權力鬥爭。西元587年,物部守屋遭蘇我馬子等人斬殺,讓這場權力鬥爭以物部氏的敗亡告終。此後蘇我氏掌握了主導權,逐步讓佛教流傳到日本全國。