人権ゆかりの地をたずねて

『桜井の歴史に光(ひかり)感じて』

昭和51年(1976年)、市制施行20周年を機に、桜井市民憲章が制定されました。

その中に「日本の歴史を育んだ郷土を愛し、明るく住みよいまちをつくりましょう」「人権を尊び、お互い助け合い、人間尊重のまちをつくりましょう」という一節があります。

郷土の歴史は、私たちの祖先がそれぞれの時代の変化のなかで、光を感じ、また光を求めて生きてきた歩みの集積であるといえます。

それぞれの人権問題には、人間の尊厳を侵すという共通性があると共に、独自の社会性や歴史性が存在しているといわれています。

また、「日々のくらしの中にある課題と、それぞれの人権問題とかかわらせながら取組を進める」ことが大切であるともいわれております。

これらの「人権ゆかりの地」が、それぞれの地域にある豊かな歴史にであい、人権文化の創造の一助になればと願っています。

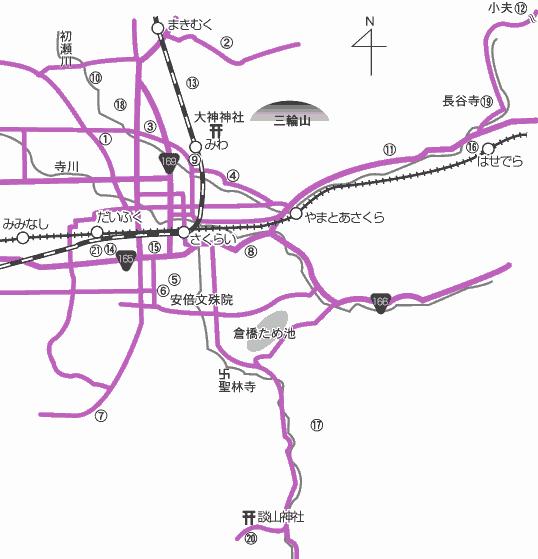

人権マップ

(1) 森本六爾(もりもとろくじ)夫妻顕彰の碑

《大泉バス停すぐ》 大泉バス停の南にある石碑は、当地で明治36年(1903)に生まれ昭和11年(1936)に没した考古学者森本六爾(もりもとろくじ)の顕彰碑(けんしょうひ)です。

彼は弥生時代が稲作社会であったことをいち早く見抜き、学界に旋風をまき起こしました。それが証明されたのは、六爾が32歳で夭折(ようせつ)した昭和11年(1936)に唐古遺跡(からこいせき)で始まった発掘調査の成果からでした。

弥生時代には、自然発生的な農業共同体が形成されるとともに、共同体内部には一定の「差異」を生み出す構造が発生しました。

(2) カタヤケシ

≪JR巻向駅下車東1.5キロメートル、相撲神社口バス停東1キロメートル≫ 穴師兵主(あなしひょうず)神社の参道脇に「カタヤケシ」と称する土地があります。

垂仁(すいにん)天皇の時代に、この地で當麻蹴速(たいまのけはや)と野見宿禰(のみのすくね)が角力(すもう)をとり、蹴速を打ち倒したところと伝えられています。

この試合が、わが国の国技「相撲(すもう)」のはじめとして、また野見宿禰を相撲の神として崇敬するゆえんです。

(3) 桜井市内の古墳等の出土遺物

≪JR三輪駅下車西北700メートル≫ 古代大和政権発祥の地の市内からは多くの渡来系の遺物も出土しています。

3世紀頃の韓式(かんしき)土器の破片が出土し、5世紀の墳墓(ふんぼ)からはミニチュア土器やかんざしと考えられる金銅・銀製品が桜井公園古墳群や風呂坊古墳群等から出ています。

箸墓(はしはか)古墳の周壕(しゅうごう)内から4世紀頃の木製の輪鐙(わあぶみ)(馬具の一つ)が発見され、大陸から馬が来ていた日本最古の資料となりました。

これらは市立埋蔵文化財センター展示場に常設展示されています。

(4) 海柘榴市【つばいち】

≪JR・近鉄桜井駅下車北東2キロメートル≫ 古代の市、「つばきいち」とも呼ばれました。平安時代には「椿市」と表記されました。

「万葉集」に「海柘榴市(つばいち)之八十の衢(ちまた)」、「日本書紀」に「海柘榴市の術(ちまた)」とあります。水陸交通の要ともいうべき大切なところで、駅の施設や推古天皇の皇后時代の宮もありました。歌垣(うたがき)も行われたようです。

「枕草子(まくらのそうし)」「八雲御抄(やくもみしょう)」にもみえ、長谷寺の門前市として平安・鎌倉時代にも繁栄しました。「仏教伝来の地」の石碑があります。

写真は、万葉まつり(金屋河川敷公園)で催された海柘榴市の模様

(5) 土舞台

≪JR・近鉄桜井駅下車南約800メートル≫ 土舞台は、推古天皇の時代に、時の摂政であった聖徳太子が、初めて「国立演劇研究所」と「国立の劇場」を設けられた場所として伝えられてきました。

推古20年に、百済人味摩之(くだらびとみまし)がわが国に渡来して、呉(くれ)の国で「伎楽舞(くれのうたまい)」(古代の仮面舞踊)を学んだと申し上げたので、聖徳太子はその「伎楽舞」なるものをご覧になり、桜井の「土舞台」で少年を集めて習わしめたとあります。(「日本書紀」「太子伝」)

(6) 安倍文殊院と安倍晴明信仰

≪JR・近鉄桜井駅下車南西1.2キロメートル 安倍文殊院バス停すぐ≫ 日本三文殊の一つで、大化改新(たいかのかいしん)(645年)時に左大臣として登用された阿倍倉梯麻呂(あべのくらはしまろ)の氏寺として建立された寺院です。本尊は快慶(かいけい)作の日本最大の文殊菩薩(重文)で知恵の文殊として親しまれています。

安倍文殊院は平安時代中期に活躍した陰陽道(おんみょうどう)・天文道(てんもんどう)の達人安倍晴明(せいめい)ゆかりの地で、近年安倍晴明堂が再建されています。

中・近世、多くの舞をする呪術者や占師(うらないし)のようなもので祈祷や呪術などを行う民間の声聞師(しょうもんじ)が全国で活躍していました。

(7) 山田座 観阿弥・世阿弥のふるさと

≪山田寺前バス停すぐ≫ 山田座は大和猿楽の座の一つ。山田は現在の桜井市。山田寺よりもむしろ本寺(多武峰寺)に付属していたとされています。

世阿弥(ぜあみ)の「申楽談儀(さるがくだんぎ)」によると世阿弥の父の観阿弥(かんなみ)は南北朝のころ桜井市付近で活躍した山田猿楽美濃大夫という人の養子の三男で、通称を三郎、芸名を観世(かんぜ)といいました。

ちなみに長男は外山の座の養子となって宝生大夫(ほうしょうたゆう)を名のり、二男の生一は山田座をついで出合座をつくり、三男の観世が伊賀国小波多(おばた)に座をつくったとされています。

(8) 外山の能楽宝生流発祥地の碑

≪外山バス停すぐ 宗像(むなかた)神社の入口に建立≫ 大和猿楽は室町時代に、春日神社に仕えた円満井(えんまい)の金春(こんぱる)座、外山(とび)の宝生(ほうしょう)座、結崎の観世(かんぜ)座、坂戸(さかど)の金剛座の四座が栄えていました。

外山の宝生座は春日神社に奉仕し、その四座の一つとなり、後、足利将軍家に仕えて、領所外山崎(とびさき)に更に千石を加えられ、「能之名」を賜ったと伝えられています。

(9) 恵比須神社

≪JR三輪駅下車すぐ JR・近鉄桜井駅下車北2キロメートル≫ 三輪市は海柘榴市の流れをくみ、日本最初の市場といわれています。

福運の神・商売繁盛の神として、中世に恵比須神社の神を平等寺の門前に位置していた大行事社(だいぎょうじしゃ)から分祠して、市場の守り神としたのが、今の恵比須神社です。2月6日の初市が特ににぎわいます。

三輪郷内にある豊田(東良(とうら))には、恵比須神社の初市に、豊田が近世所持していた草場権である寺社境内の出店からの芝銭(しばぜに)取得権に関する記憶が語り継がれています。(「明治之光」)

(10) 豊田の前住地【綱懸】《東良》

「磯城郡誌」によると、豊田は古来初瀬川岸辺の「古屋敷」にあり「東良(とうら)」と称したが、水害を避けるため現在の地に移転したと伝えられます。豊田にある西福寺は宝暦(ほうりゃく)13年(1763)の創建です。

「古屋敷〈中世の固有地名は『綱懸(つなかけ)』〉」は、春分と秋分の日に三輪山山頂から日が昇り、初瀬川の水と交差する「日読みの地」です。

大西と江包のお綱祭は、中世に大西帝釈堂(たいしゃくどう)で催された正月の修正会(しゅしょうえ)の折に、「綱懸」などに掛けられた勧請掛(かんじょうが)けが始まりであると考えられています。

(11) 野見宿禰の五輪塔【伝承】

≪出雲バス停下車 南東100メートル≫ 出雲の村中に十二柱神社があります。天神七代地神五代を祭神としています。

ここの境内地入口に野見宿禰の五輪塔と称する鎌倉初期の堂々たる石塔婆があります。

説明板によると、明治16年(1883)農地整理により塚は形を失い、塚の上にあった塔を現地に移し祀ったといわれています。もとは約300メートル南方の耕地狛川(初瀬川の支流)のほとりに塔の本・塚の本とよばれる伝承地にありました。

また、神社の石段上の左右両脇に立つ狛犬の台石が相撲取りの人形型であるところに特徴があります。

(12) 小夫のおかげ灯籠

≪小夫バス停下車西200メートル≫ 上之郷小夫(おおぶ)の天神社入口石段に「おかげ灯籠」があります。「文政十三庚寅(かのえとら)天十二月吉日/おかげおどりこう中/世話人若モノ中」と刻したおかげ灯籠があります。おかげまいりというのは、近世の伊勢神宮への民衆の集団参拝のことです。

おかげまいりが流行した「おかげどし」に伊勢神宮の大麻札(たいまふだ)が天から降るとされ、約60年周期で主として都市や近郊農村を中心に流行しました。

慶応3年(1867)の5回目の流行は、世直し要求の表現としておこり、町や村を「ええじゃないか」と歌い踊って歩きました。

(13) 隈田嘉七【大和国最後の検校】

≪慶運寺 JR巻向駅下車南東1.2キロメートル≫ 箸中慶運(けいうんじ)寺に大和国最後の検校(けんぎょう)であった隈田嘉七(くまだかしち)の頌徳碑(しょうとくひ)があります。嘉七は、慶応元年(1865)3月に、検校職に任命されています。

検校とは、当時の盲人社会の最高の位階で、嘉七は大和一国の盲人を総括・管理する立場になりました。

大和一国の盲人の生活を守るかたわら、産業の振興にも尽くし、穴師川の水力を利用し、三輪そうめんの原料となる製粉や搾油(さくゆ)(菜種油を搾(しぼ)ること)を行い、銅版の制作に努めました。(1835~1901)

(14) 小野小町社

≪近鉄大福駅下車南東500メートル≫ 吉備にある春日神社の境内北側に小野小町社があり、地元では雨乞いの神として祀(まつ)られています。小野小町は平安前期の歌人で、六歌仙・三十六歌仙の一人です。

戦後吉野川分水ができるまで、吉備の人たちは旱(ひでり)の際には、この小野小町の神威(しんい)によって「あめたんもれや」と近年の発掘調査により百済大寺(くだらのおおでら)の所在地と推定される吉備池まで雨乞いをしました。

全国的にみても民衆が小野小町を雨乞いの神として祀(まつ)る例は他にみられないとして注目されています。

(15) 谷仁王堂水分記念碑

≪JR・近鉄桜井駅下車南西1キロメートル≫ 大正2年(1913)3月建立。大福村が往古(おうこ)よりもっていた寺川系の水利権を明示し、水を左右に分配する記念碑が川底に建立されています。

近世より大福村の枝村であった笠神村も強固な水利権を有していることがこの水分記念碑の記述により実証されます。

位置は小西橋より、西へ約200メートル進んだところにあります。

(16) 藤井彦五郎顕彰碑

≪近鉄長谷寺駅下車北西200メートル≫ 初瀬妙光寺門前に顕彰碑(けんしょうひ)があります。

藤井彦五郎は、明治10年(1877)生まれ、太鼓商、社会実業家、初瀬町会議員。明治7年(1874)、妙光寺内に設立された麟角舎(りんかくしゃ)と初瀬小学校との統合を大正2年(1913)に実現させました。

大正11年(1922)、大和同志会副総理に就任。近年、大和同志会に関する研究が進み、地域社会において部落差別をなくすためには、部落差別をしないというような多数者をつくる必要があるという藤井彦五郎等の大和同志会の考え方が注目されています。

(17) 音羽の滝

≪下居から南音羽へ駐車場あリ 10台ほど可 急な山道約1キロメートル≫ 眼病平癒(へいゆ)に霊験(れいけん)があり、音羽の観音さんと親しまれた音羽山観音寺(善法寺)のお堂の東側に音羽の滝があります。

奈良時代には吉野に至る修験者(しゅげんじゃ)の修行の地であり、平安期になると霊験の滝として京都あたりまで知れわたっていたようです。

「郷土誌」には、「音羽の滝、観音堂ノ東ニアリ、眼病者ノ来リ浴スルモノ常ニ絶エズ」とあり、また「音羽山略縁起(おとわやまりゃくえんぎ)」においても、「諸々の眼病を平癒(へいゆ)したまふ」と眼病に霊験あることを記しています。観音寺には、千手千眼(せんじゅせんがん)十一面観世音菩薩があります。

(18) 桜井市営屠場跡

≪箸中バス停下車西500メートル 高齢者ふれあい公園内≫ 豊田の屠場の歴史は古く、初代の屠場は明治43年(1910)頃に建設されました。その後、改築・移転を経て昭和5年(1930)に第3代目となる屠場が建てられました。

高度経済成長の頃から国内における食肉の消費量が増えるにつれて屠場での作業量も増大しました。

平成2年(1990)12月、県内の屠場の統合のため、豊田の屠場は廃止され、その長い歴史に幕を閉じました。

(19) 長谷寺の「平等供養塔」

≪近鉄長谷寺駅下車北東1キロメートル≫ 長谷寺は真言宗豊山(ぶざん)派の総本山であり、また西国33カ所巡りの第8番札所でもあります。境内の奥の院に平等供養塔があります。

20数年前関東の豊山派の寺院で差別戒名が彫られた墓石が多数見つかった際、死んだ後でも差別戒名により虐げられてきた人々の冥福(めいふく)を祈るとともに、平等社会の実現を誓うために建てられたものです。

毎年12月には全国から集まった同寺や同派の僧侶、地元関係者が出席し法要が営まれます。

(20) 談山神社「女人禁制」の碑

≪談山神社バス停西400メートル≫ 旧多武峰妙楽寺の西門の跡地に、女性の立ち入りを禁じた結界石があります。

旧多武峰妙楽寺では、中世から近世まで仏教や修験道の影響を受け、その結界石からの女性の立ち入りを禁じていました。

この結界石は、桜井市と談山神社により、女性の人権にかかわる歴史的遺物として、後世に残し、人権文化創造の教材とすることになりました。

(21) 光専寺内部落解放運動記念碑

≪近鉄大福駅下車南250メートル≫ 大福吉備の地は古来より笠神村と称され、藤原鎌足をまつる旧多武峰妙楽寺と深いつながりがあるといわれ、寺に大織冠(たいしょくかん)の御影(みえい)が一幅対あります。

また、明治期の笠神村一村独立運動や中和水平社の前身である「三協社」の結成など、戦前、戦後を通して県内の水平運動・部落解放運動を支えてきた地域です。

平成14年(2002)光専寺境内に、全国水平社創立80周年を記念して、部落解放運動記念碑が建立されました。

材木の町桜井市と檜縄つくり【在日】

【檜皮の乾燥】

戦前、日韓併合政策の中で、桜井の地にも朝鮮半島から多くの人が仕事を求めてやってきました。初瀬川の辺(あた)りに集落をつくり、移り住んだ人々が薪(まき)はだを干し、檜縄(ひのきなわ)の製造をはじめました。

吉野、宇陀から運ばれる杉、檜を利用した産業は当時需要も多く、生産地も数少なかったため日本各地に送られました。

昭和50年(1975)頃まで続きましたが、日本の産業の裏方として支えられてきた人々の歩みも、檜縄を利用した木造船の減少により現在は生産されなくなりました。 写真は、檜皮の乾燥(1950年代中頃の様子)

戦後の女性の地位向上 杉本うた子

【第2次さくらい男女共同参画プラン21」策定 (平成27年3月)】

明治44年(1911)磯城郡織田村(現桜井市大泉)で生まれた杉本うた子は、昭和26年(1951)の県議会議員選挙で奈良県初の女性議員として、磯城郡から初当選しました。

通算4期の議員を務め、女性差別の撤廃、婦人の教育・生活擁護や地域婦人活動を積極的に推進し、社会教育の振興に貢献しました。

さらに、障害児教育の充実にも関心をもち、市社会福祉協議会療育施設(当時)のクローバー学園の運営にも尽力しました。

平成元年(1989)6月、78歳で生涯を終えました。

郷土の歴史に学び、文化や伝統を大切にする心を育てよう

文化や伝統を学ぶには、目に見えないものを思う想像力が大切です。昔の人が積み重ねた苦労や努力は、具体的に残されたものなどをもとに想像力でとらえなければなりません。このことは、現在の人と人とのつながりにおいても同じことです。

例えば、どんな親しい間柄でも、他人の痛みは、分かっているようで実は理解していないことがあります。

文化や伝統を考えることは、目に見えない人間関係の重要さを考えることでもあるのです。

この特集が、郷土の歴史に学び、「人にやさしい地域社会」をともに築いていく一助となれば幸いです。

更新日:2022年03月01日